Miércoles XXVIII del Tiempo Ordinario (par)

Queridos hermanos:

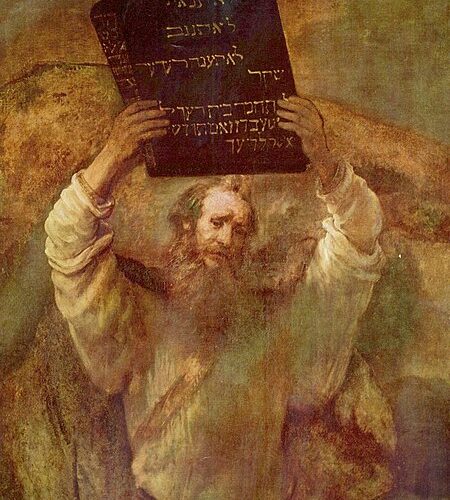

Llevamos ya varias semanas proclamando la carta de san Pablo a los Gálatas. En esta carta, Pablo se dirige a una comunidad que está atravesando una crisis, no solo de identidad, sino de fidelidad al Evangelio que les fue proclamado. Los Gálatas habían recibido la fe en Cristo, pero estaban siendo confundidos por aquellos que querían volver a imponerles la Ley de Moisés. Pablo les recuerda que sólo hay un Evangelio, el camino hacia Dios, un camino de gracia y libertad.

Este Evangelio no puede ser alterado. Sin embargo, siempre ha habido tentaciones, tanto en tiempos de Pablo como en nuestros días, de modificarlo según nuestras preferencias o las exigencias del mundo. En el caso de los Gálatas, algunos intentaban volver a las antiguas observancias de la Ley, añadiendo a la fe en Cristo condiciones que ya habían sido superadas por la gracia. Ya no estamos sometidos a un conjunto de normas externas, sino que hemos sido liberados para vivir una vida nueva en el Espíritu.

Pero, ¿qué significa esta libertad? No es una libertad que nos permita hacer lo que queramos, ni vivir según nuestros deseos egoístas. Es una libertad que nos llama a vivir según el Espíritu de Dios, a ser guiados por Él en todas nuestras acciones. Esta libertad no es un fin en sí misma, sino un medio para amar mejor, para servir mejor, para ser verdaderos hijos de Dios. La verdadera libertad es la que nos lleva al amor.

Vivir en el Espíritu significa estar continuamente abiertos a la acción transformadora de Dios en nuestras vidas, dejar que Él nos guíe hacia una vida de santidad, de entrega y de servicio a los demás. Esto es lo que significa ser una nueva creación en Cristo. Pablo insiste en que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, han dejado atrás una vida centrada en sí mismos, para vivir una vida centrada en Cristo y en el amor al prójimo.

Sin embargo, vivir esta libertad no es fácil. Como sucedió en tiempos de Pablo, también hoy nos encontramos con presiones que buscan alejarnos del verdadero Evangelio. A veces, son presiones externas, del mundo que nos rodea, que nos invita a vivir según valores contrarios al Evangelio: el consumismo, el egoísmo, la superficialidad. Otras veces, estas presiones vienen desde dentro de nosotros, cuando queremos adaptar el Evangelio a nuestras comodidades o justificaciones. Nos engañamos pensando que podemos seguir a Cristo sin renunciar a nada, sin sacrificios, sin una conversión real.

Pablo nos recuerda que no podemos dar pasos atrás, nos llama a avanzar, a seguir adelante en la fe, en la libertad, guiados por el Espíritu Santo que nos convierte en nuevas criaturas capaces de vivir según el Evangelio.

Hemos sido llamados desde el seno materno para ser hijos de Dios. Esta es nuestra dignidad más profunda. Somos hijos de Dios no por nuestras obras ni por cumplir una serie de reglas, sino por la gracia que hemos recibido en Cristo. El bautismo nos ha hecho parte de esta familia divina, y ahora nuestra vida debe estar marcada por esta verdad: somos hijos, y como hijos, estamos llamados a vivir según el Espíritu, en libertad y en amor.

En el Evangelio de hoy, Jesús pronuncia una serie de advertencias conocidas como los «ayes», dirigidas a los fariseos y a los maestros de la Ley. Estas palabras de Jesús buscan sacudir a aquellos que, bajo una fachada de religiosidad, han olvidado el corazón mismo de la Ley de Dios: la justicia, el amor y la misericordia.

Jesús les reprocha que son muy meticulosos en cumplir normas y rituales externos, como dar el diezmo de cosas tan pequeñas como la menta y las hierbas, pero descuidan lo más importante: la justicia y el amor de Dios. Que se aferran a los detalles, pero pierden de vista el propósito más profundo de la Ley, que es amar a Dios y al prójimo. Convirtiendo así la religiosidad en un cumplimiento vacío de normas, sin una verdadera transformación del corazón.

Este mensaje de Jesús es tan actual hoy como lo fue en su tiempo. A veces, en nuestra vida de fe, también podemos caer en la tentación de centrarnos en lo externo: cumplir ciertos rituales, asistir a Misa, ir a las procesiones y romerías, participar en todas las actividades de la parroquia, pero sin dejarnos transformar profundamente por el amor de Dios. Es fácil caer en una fe de apariencias, una fe superficial que no toca el corazón. Jesús nos invita hoy a ir más allá de las apariencias y profundizar en lo que realmente importa: la justicia, el amor, la misericordia. No basta con cumplir si nuestro corazón está lejos de los demás, si no somos capaces de compadecernos de los que sufren, de preocuparnos por los más necesitados.

Jesús reprende a los fariseos por su búsqueda de reconocimiento y prestigio. Pone en evidencia la vanidad y el orgullo de aquellos que hacen de su religiosidad un espectáculo, buscando la admiración de los demás. Hoy más que nunca, vivimos en una cultura donde es fácil buscar la aprobación pública, incluso en nuestra vida de fe. Pero Jesús nos recuerda que lo más importante no es lo que los demás piensan de nosotros, sino lo que Dios ve en nuestro corazón. Vivir con autenticidad significa que nuestra relación con Dios no depende de lo que otros digan o vean, sino de nuestra sinceridad y entrega interior.

Jesús se dirige a los maestros de la Ley y les reprocha por imponer cargas pesadas sobre los demás, mientras ellos mismos no las tocan ni con un dedo. Este es quizás uno de los reproches más fuertes. Los maestros de la Ley eran responsables de guiar al pueblo, pero en lugar de hacerlo con amor y compasión, convertían la Ley en un fardo pesado, en una serie de obligaciones imposibles de cumplir, usaban la religión para oprimir en lugar de liberar.

A veces, quienes estamos más involucrados en la vida de la Iglesia, podemos caer en el peligro de exigir a los demás lo que nosotros mismos no practicamos. Podemos ser muy estrictos en juzgar a otros, pero indulgentes con nosotros mismos. Jesús nos llama a ser conscientes de cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que se sienten débiles, cansados o lejos de Dios. En lugar de cargarles con más exigencias, debemos ayudarles a encontrar la misericordia de Dios, a experimentar su amor liberador.

En la Eucaristía, Cristo mismo se nos da como alimento de vida eterna. Es el momento en que recibimos su gracia que nos transforma, que nos fortalece para vivir según el Espíritu. En la mesa del Señor no se nos impone una carga insoportable, sino que se nos ofrece el don más grande: su Cuerpo y su Sangre, entregados por nuestra salvación.

Pidamos hoy al Señor que, al participar en este misterio, nos transforme verdaderamente, para que seamos portadores de su amor en el mundo, viviendo una fe auténtica y compartiendo su misericordia con todos los que nos rodean.

Que así sea.